央视曝光电动自行车解限速乱象,安全隐患与监管挑战

近年来,电动自行车以其便捷、环保的特点,迅速成为城市短途出行的重要工具,随着电动自行车数量的激增,一系列安全问题也逐渐浮出水面,其中最为突出的便是电动自行车解限速现象,中央电视台(央视)对这一乱象进行了深度曝光,引发了社会各界的广泛关注与讨论,本文旨在探讨电动自行车解限速的现状、危害、成因以及应对策略,以期为构建更加安全、有序的城市交通环境提供参考。

一、电动自行车解限速现象概述

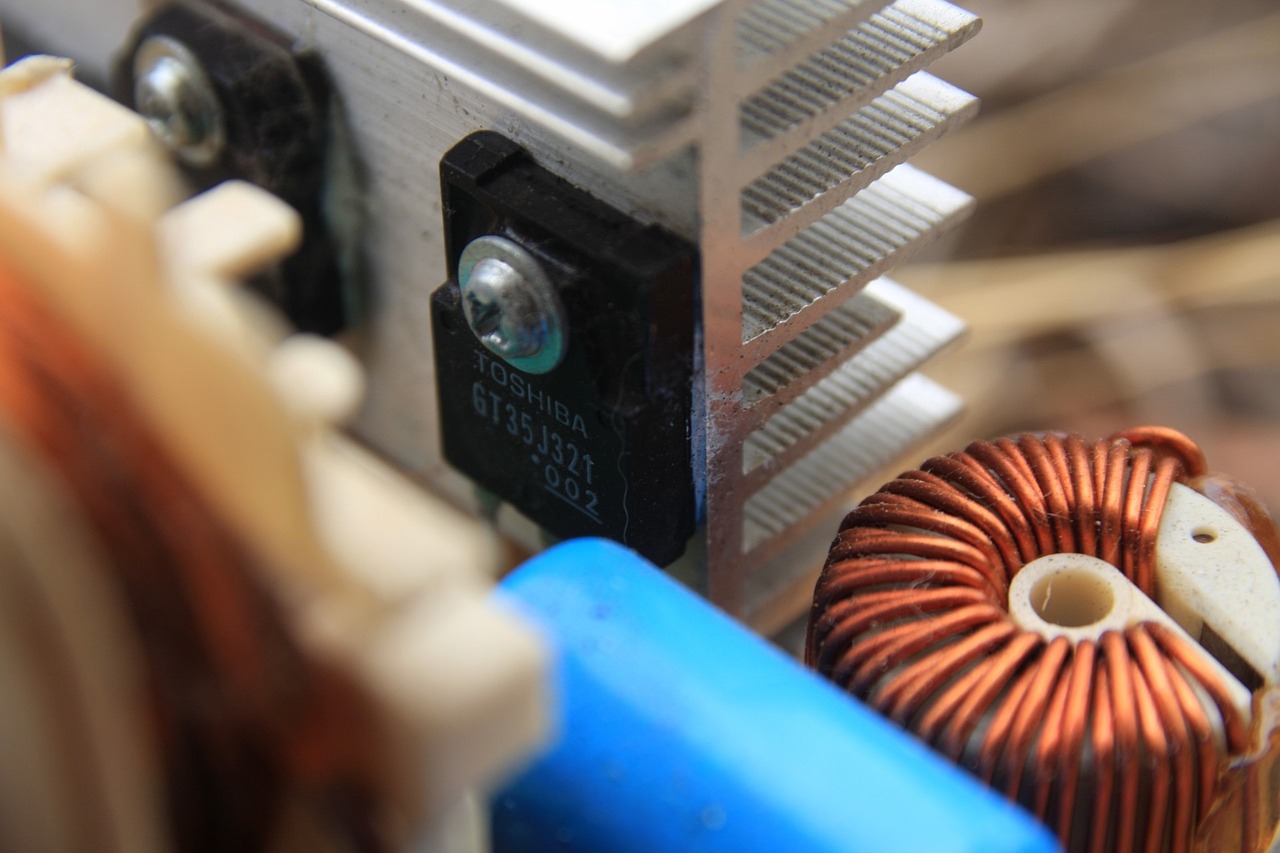

电动自行车解限速,即通过技术手段解除或篡改车辆原有的速度限制,使其行驶速度远超国家标准,根据《电动自行车安全技术规范》(GB 17761-2018),电动自行车最高设计车速不得超过25km/h,且整车质量(含电池)不大于55kg,在实际使用中,不少电动自行车通过更换控制器、调整电机参数等方式,轻松突破这一限制,部分车辆的实际行驶速度甚至可达50km/h以上,严重违背了安全设计初衷。

央视的报道中,记者走访了多个电动自行车销售点和维修铺,发现解限速服务几乎成了公开的秘密,商家不仅提供解限速服务,还以此作为卖点吸引顾客,声称可以提升骑行体验,实则是在无视法律法规与公共安全。

二、解限速带来的安全隐患

1、交通事故频发:电动自行车速度提升后,其制动距离相应增加,紧急情况下难以有效控制车辆,极易导致交通事故,特别是在人流密集的城市道路,高速行驶的电动自行车对行人和其他非机动车构成严重威胁。

2、驾驶者自身风险:高速骑行不仅增加了碰撞的风险,还可能导致驾驶者因速度过快而失去平衡,造成摔伤、骨折等伤害,长时间高速行驶还会加剧车辆磨损,缩短使用寿命。

3、扰乱交通秩序:解限速后的电动自行车在道路上超速行驶,不仅影响其他车辆的正常行驶,还可能导致交通拥堵,降低整体交通效率。

4、法律监管难题:解限速行为使得电动自行车在性能上接近甚至超过轻便摩托车,但驾驶者却无需考取相应驾照,缺乏必要的驾驶技能和交通规则知识,进一步加剧了道路安全风险。

三、解限速乱象的成因分析

1、市场需求驱动:部分消费者追求更快的出行速度,认为解限速能提升骑行效率,这种需求促使商家提供解限速服务。

2、监管存在漏洞:虽然国家有明确法规限制电动自行车速度,但在实际执行中,监管力度不足,违法成本低,使得解限速行为屡禁不止。

3、技术门槛低:电动自行车解限速技术相对简单,所需工具和材料易于获取,使得个人或商家都能轻易实施。

4、行业标准滞后:随着电动自行车技术的快速发展,现有标准可能已不能完全适应市场需求和安全要求,需要适时修订和完善。

四、应对策略与建议

1、加强法律法规建设:完善电动自行车相关法律法规,明确解限速行为的法律责任,提高违法成本,形成有效震慑。

2、强化监管力度:建立健全电动自行车销售、维修市场的监管机制,定期开展专项检查,严厉打击非法解限速行为,利用大数据、物联网等技术手段,实现对电动自行车行驶速度的实时监控。

3、提升公众安全意识:通过媒体宣传、社区教育等方式,提高公众对电动自行车安全使用的认识,倡导合法合规骑行。

4、推动技术创新与标准升级:鼓励电动自行车企业研发更安全、高效的驱动系统,同时加快行业标准更新,确保产品符合最新的安全要求。

5、建立举报奖励机制:鼓励公众举报非法解限速行为,对有效举报给予适当奖励,形成社会共治的良好氛围。

电动自行车作为城市绿色出行的重要组成部分,其安全使用直接关系到广大市民的生命财产安全,央视对电动自行车解限速乱象的曝光,是对当前问题的警示,也是推动问题解决的重要契机,只有政府、企业、社会三方面共同努力,才能从根本上解决电动自行车解限速问题,构建一个安全、有序、绿色的城市交通环境,让我们携手行动,为城市的和谐发展贡献力量。

0 留言